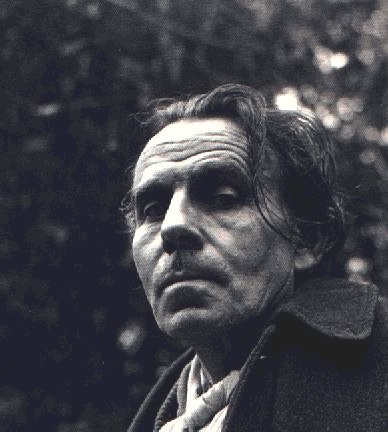

par Alain JAMOT

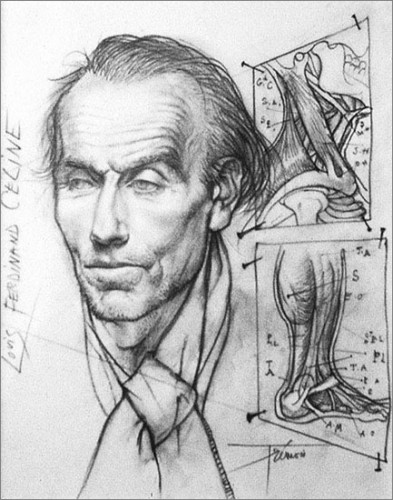

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

“Vous avez vu Montherlant pour son élection (à l’Académie). Ça va bien pour lui, il doit être content. Lui c’est Chateaubriand qui le gêne.

“Vous avez vu Montherlant pour son élection (à l’Académie). Ça va bien pour lui, il doit être content. Lui c’est Chateaubriand qui le gêne.Le drapé antique. Il n’y arrive pas, ça l’embête.”

(Céline, sur Montherlant)

“C’est de la littérature, aussi artificielle et aussi désuète que celle de Paul Alexis ou de Paul Lombard, écrivain au style “artisse” de la fin du XIXème siècle, et qui ne sera plus lue dans cinquante ans.”

(Montherlant, sur Céline) Dictionnaire Céline, Philippe Alméras.

Mettre en vis à vis, dans un article, Montherlant et Céline, c’est un peu fouiller l’arrière-boutique un tantinet poussiéreuse de la littérature de droite d’il y a bien longtemps, celle du siècle dernier. L’aristo et le prolo, le gars de Neuilly et celui de Courbevoie, l’attentiste et le collabo, le spécialiste de la posture et la brute incapable de masquer ses sentiments et ses haines… Ont-ils quelque chose de commun, ces deux-là, à part finalement le succès, les manuels de littérature et la couverture blanche de Gallimard ?

Quand j’ai découvert les deux coupables, il y a bien longtemps, alors que je sortais de l’enfance pour aborder les rivages un peu pénibles de l’adolescence, et que je ne connaissais de la littérature (en gros) que Bob Morane, Jules Vernes et Oui-Oui, je m’imaginais que j’allais tomber avec eux sur des types sulfureux, des serial-writers fascistoïdes, des nazillons graphomanes, des suppôts du Mal (c’est à peu près ainsi que mes profs de lettres seventies les présentaient, eux qui se délectaient de Barthes ou de Rouge, dans ma lointaine banlieue).

Eh ben non, c’était tout le contraire ! Montherlant et Céline, y faisaient rien qu’à raconter des histoires de losers, de célibataires, de grabataires, de nanas encore turlupinées par Jésus avant de prendre la position horizontale, des histoires de misère, de dispensaire, de tuberculeux crachant leurs derniers instants dans des taudis et des galetas insalubres ! Bonjour la douche froide ! C’était donc ça, les méchants écrivains fascistes ? Je me disais bien qu’ils avaient dû se calmer avec l’âge (pour rentrer dans la Pléiade, mieux vaut éviter de rewriter Mein Kampf ou Je suis partout), mais qu’en fouillant dans leur production des années d’avant-guerre, ce serait bien le diable si je ne trouvais pas des trucs croustillants… Rien, nada !

Avec eux (mais ça décrivait bien aussi Drieu La Rochelle), je découvrais que l’écrivain de droite était avant tout un triste sire, un scribe consciencieux du tragique de la déliquescence franchouille, de la décadence, du lent glissement de la patrie de Pagnol, du pastis et des charentaises vers le néant intergalactique de la fin de l’Histoire…

Point de militants nationalistes et mystiques dans leurs bouquins, oh non, pas de héros guerriers triomphants en route vers le Walhalla, non non, mais de pauvres hères au quintal, analysés, scrutés, quantifiés, dans leurs sinistres et pathétiques habitudes de cocus de l’Histoire… des types humains pas très loin des héros de polars qui déferleraient sur l’Hexagone deux ou trois décennies plus tard.

Mais comment tout cela avait-il pu commencer, et d’où leur venait alors cette réputation sulfureuse ? En fait, le truc à la base, qui les rapprochait, c’était quoi ? C’était la guerre, la vraie, la Grande Guerre, celle de 14.

La guerre, la vraie.

Quand elle arrive, nos deux pieds nickelés ne se dégonflent pas : Céline suit le 12e régiment de Cuirassiers où il s’est engagé en 1912, Montherlant arrive enfin à se faire incorporer en 17. Les deux sont blessés, et finissent comme auxiliaires, Céline à Londres, Montherlant en France, à l’État-Major.

Montherlant, complètement shooté à Barrès, voit des morts partout et commencera, avec La Relève du matin, à broder sur le thème du sacrifice qui ne sert à rien, du héros qui meurt pour sauver un monde qui n’en vaut pas la peine.

Céline hallucine pour sa part sur le massacre, la boucherie, tout ce qui ressemble à un képi lui file de l’urticaire et se découvre pacifiste.

La différence fondamentale entre eux deux se trouve déjà là, bien évidente : Montherlant suit la guerre par les journaux, assiste aux messes d’enterrement de ses potes de Sainte-Croix de Neuilly, intrigue pour enfin endosser un uniforme et se rendre utile. Et ne pas passer pour un lâche après… Céline, on ne lui demande pas son avis, allez hop le proldu, au front ! En première ligne ! Et il se bat, est blessé. Céline y va à fond, en prend plein la gueule, ne s’économise pas. Montherlant se balade en semi-touriste, malgré lui, s’engage du bout des lèvres. On retrouvera sans cesse cette opposition entre eux, dans leur vie, dans leurs livres, dans leur style.

Pour les deux hommes, c’est la douche écossaise, l’électrochoc qui les sort de la programmation sociale : et tous deux, après la guerre, vont aller découvrir le monde, car à quoi bon survivre au suicide de l’Europe si c’est pour rester enkystés dans la médiocrité ?

Voyages voyages…

Céline rame, se marie et décroche son doctorat de médecine, Montherlant compte les crânes à l’Ossuaire de Douaumont. Tout cela aura vite une fin : twenties encore remuantes, chacun va foutre le camp parce qu’il n’y a que ça à faire.

Montherlant racle les fonds de tiroirs de sa mamie et réussit à se faire publier à compte d’auteur, puis un éditeur le remarque : let’s go ! Le pognon semble arriver assez facilement, bref il se débrouille et en route : c’est le Sud, l’Espagne, l’Algérie. Loin, mais pas trop. Les colonies et les espingouins, on connaît, on prend pas trop de risque pour le rapatriement.

Pour l’illuminé de Courbevoie, c’est une autre chanson : dès 1916, l’Afrique, puis avec la SDN les États-Unis, Cuba, le Canada, l’Angleterre. Céline bosse, rencontre des gens, se tape des greluches, rumine, observe, commence à gueuler.

Mine de rien, les deux rigolos inventent à leur façon on the road again et Katmandou quarante ans avant les autres, et repèrent déjà que la France bat de l’aile, qu’elle ne se relèvera jamais plus du grand abattoir de 14, que les colonies sont un enfer pour les autochtones et les petits blancs.

En politique, y savent pas trop où ils en sont, mais ça commence déjà à mijoter tout autour d’eux : la peur du bolchevique mine la bourgeoisie européenne, le couteau entre les dents alimente les fantasmes des rentiers et des parlementaires.

Bref, c’est le générique d’Amicalement vôtre : Montherlant/Brett Sinclair se la coule douce, découvre le sport et l’ambiance mecs sur le stade, vit dans les quartiers bourgeois et publie déjà beaucoup ; Céline/Danny Wilde bourlingue, travaille, écrit une vague nouvelle et a définitivement cessé d’être un prolo. Tout les sépare, tout les éloigne l’un de l’autre. Et puis arrivent les années trente…

Les grandes manœuvres

Céline, toujours fauche-man, a repéré qu’Eugène Dabit cartonne avec Hôtel du Nord et s’imagine qu’on peut se faire des couilles en or en écrivant de la prose prolétaire : l’innocent ! Un vrai réflexe de midinette ! Résultat, il pond Voyage au bout de la nuit ! Et ne se rend même pas compte qu’il vient de violer la langue française et de créer une brèche dans le ronron académique.

Denoël chope l’ovni au vol juste devant Gallimard, et c’est l’entrée en fanfare : il rate le Goncourt de peu (mais reçoit le Renaudot), avec un premier roman qui deviendra l’un des plus célèbres livres français.

Il en prend déjà plein la gueule : quoi, pas de grandes périodes classiques, pas de beau style, mais des mots crados, de la misère et encore de la misère, du désespoir, des pauvres comme s’il en pleuvait, et pas de rédemption, pas de lendemains qui chantent ?

Céline s’en fout, touche du pognon, se balade, écrit beaucoup. Et, au fil des années, commence à déraper : il fréquente Léon Daudet, se grise de succès, se passionne pour la politique et l’hygiène sociale, se croit tout permis, prend un premier râteau avec Mort à crédit et publie en 1937 Bagatelles pour un massacre : quel con ! Il a déjà commis un premier pamphlet contre les cocos de retour d’une virée en URSS, sans grand retentissement. Mais là, il est servi : l’antisémitisme est à la mode, on en redemande, et ça va lui coûter sa crédibilité. Comment un type aussi intelligent, un écrivain aussi doué a-t-il pu se laisser embarquer dans ce délire quasi-psychiatrique, ces élucubrations racialistes à la mords-moi-le-nœud ? Gide le ridiculise dans la NRF. Il s’en moque, et l’année suivante, rebelote : L’Ecole des cadavres !

Fin des haricots : la malédiction Céline s’installe, Gringoire, Je suis partout, l’Action française applaudissent, la gauche rejette notre héros dans les ténèbres, et lui, of course, se radicalise. On ne parlera désormais plus que de cela pour l’éternité, de ces deux opuscules gueulards et maladroits même si le style atteint parfois des sommets, où la haine du Juif se mêle au pacifisme, la peur de la guerre à la haine du fric. Pour le beauf de base, l’affaire est entendue : Céline, c’est de la littérature antisémite, et qui se vend bien, en plus… En 1939, les deux pamphlets sont pourtant interdits.

Pendant ce temps-là, Montherlant arrête ses rêveries sur le sport et la morale antique, et décide de surfer sur la misère lui aussi, mais plutôt celle de sa classe avec Les Célibataires, où deux noblaillons dépensent des trésors d’imagination pour ne rien foutre et vivre leur vie de parasites sociaux. Carton ! Il décide alors d’explorer aussi la misère sexuelle, et pond quatre tomes des Jeunes filles, où un Casanova froussard et cultivé fait la leçon à une Solange encore travaillée par le catholicisme : re-carton. Pour l’époque, ça sent bon l’érotisme, la provoc, la petite culotte, le crucifix et les grandes envolées élitistes. Étrange mélange, mais blockbuster de l’édition, en un temps où les curés faisaient encore recette et ne jouaient pas devant des salles vides.

Montherlant s’en met plein les fouilles à son tour, publie de nombreux petits ouvrages à tirages limités (genre L’Eventail de fer) chez des éditeurs obscurs, et se fait encore plein de pognon dessus ! Il a tout compris du business littéraire, et ne prend pas de risques idiots comme Céline : il surfe sur les fantasmes de l’époque, s’invente un personnage de pacotille, mélange d’antique, de préfasciste et de conservateur mais s’arrête avant l’erreur fatale. Il sent son public, lui donne ce qu’il souhaite, et parfois écrit pour lui-même, dans de petits essais confidentiels.

Alors Montherlant poltron et Céline courageux ? Pas si simple… Montherlant avance masqué, ses journées sont souvent des journées composées exclusivement de drague et d’écriture, et il ne veut pas trop attirer l’attention sur le penchant qu’il partage avec André Gide. Il sait aussi que si la politique peut faire parler de vous et vous lancer, elle peut aussi vous griller à vie en cas de dérapage et vous tailler un costard dont vous ne parviendrez plus à vous défaire, ad vitam aeternam… Et puis, si Montherlant, comme tous les auteurs, est vaniteux et exhibitionniste, il connaît via sa famille les rouages du monde, il sait en jouer. Alors que Céline, gros balourd génial et emporté, s’étonne des retours de flammes et des cabales. Assoiffé de reconnaissance, artistique, sociale, Céline veut tout, les gonzesses, le pognon, les gros titres et les gros tirages tout en restant lui-même, et en se permettant de délirer si bon lui semble. Oh coco, ça marche pas comme ça, et les écrivains et la politique, ça colle rarement, ils se font avoir presque à chaque fois…

Montherlant, malgré ses airs de Grand d’Espagne, calcule tout, prévoit presque tout, et avouera même avoir préféré retourner à son écritoire le 6 février 1934 plutôt que d’aller voir où en était le match Camelots du Roy/Préfecture de Police !

L’apocalypse

À partir de 1940, leur différence fondamentale s’affirme encore davantage. Céline boit des coups avec Brasillach, sert la louche d’Otto Abetz (Montherlant… aussi), torche des articulets pronazis, s’inquiète des progrès de la Résistance et se fout de la gueule de Pétain.

Montherlant publie Le Solstice d’été, vision Collège Stanislas de la victoire d’Hitler, pontifie un max mais décline très astucieusement tout appel du pied trop pressant de la Révolution Nationale. Toujours la prudence…

À partir de la Libération, où Montherlant s’en sort après une bonne remontrance, il décide de se lancer dans le théâtre, l’opérette pied-noir revue façon Grand Siècle, et nous débite La Reine morte et Le Maître de Santiago ! Du beau boulot, du sublime au kilomètre, mais ça reste du toc, du chiqué, du bois peint, du faux marbre. Le militant de droite qui se pique de culture s’extasie, et s’en sert comme rempart contre Sartre et Ionesco. On a les émotions, et les références, qu’on peut…

Céline court sous les bombes avec le chat Bébert et sa dulcinée dans Berlin, claque du bec avec Le Vigan en Poméranie et finit dans une geôle au Danemark. Et à l’époque, le Danemark, c’est pas encore l’État providence, les blondes sublimes à la poitrine opulente et à la morale sexuelle élastique : point de porno, mais plutôt la grisaille, le froid, la faim, le protestantisme. L’horreur, quoi…

Céline dépérit, commence ses correspondances fleuves, et finit par rentrer en France sur une astuce légale. Le voilà parti pour la misère, encore et encore, la gueulante aigrie, la paranoïa comme raison d’être, les falzars tenus par des bouts de ficelle, la pleurnicherie incessante, le fantasme des Chinois déferlant sur l’Occident, l’Apocalypse à Meudon, le discours répétitif et saoulant d’un vieillard complètement largué et méchant comme une teigne, avec des grabataires comme clients de son cabinet médical et du bordel dans toute la maisonnée.

Il engueule Gaston Gallimard, pleure sans cesse pour un à-valoir ou une réédition pendant que ce dernier signe de confortables chèques à Montherlant, qui est quasiment sacré Trésor National Vivant et entre à l’Académie.

Alors ça finit comme un mélo : Céline meurt angoissé, aigri, cradingue sans jamais avoir triché. Et Montherlant se flingue douze ans après, ne supportant plus de devenir aveugle… et son masque se fendille définitivement.

Résultat des courses

Que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? Littérairement, Céline gagne haut la main. Avec Proust (et Joyce), il a propulsé l’écriture hors des remugles bourgeois et des ânonnements bécasses des profs de lettres. La littérature, avec lui, ça gueule, ça souffre, ça pète, ça picole, ça frôle les grands parcours Deleuze/Guattari : on se déterritorialise pour replanter sa casbah ailleurs, plus loin, toujours plus loin, on va de ligne de fuite en ligne de fuite, on s’immerge dans le devenir perpétuel, dans le devenir-animal, le devenir-Bébert, le devenir-totalitaire, on prend tous les risques, on explose la syntaxe, on déverse un proto-argot, on se ramasse, et on parvient même à faire sortir des écrasements historiques et sociaux des trésors de tendresse. Eh oui, comme tous les grands énervés, Céline sait aussi fondre de tendresse et d’amour pour sa meuf, son chat, ses amis, mais aussi ses pauvres, ses patients, ses prolos, ceux qui sentent la soupe, qui puent de la gueule, qui crèvent de la vérole, de la tuberculose ou du cancer, tous ceux pour qui le Front Populaire fut alors une miraculeuse épiphanie.

Céline écrivain de droite ? Oui, mais d’une droite métaphysique, ontologique, pour qui le surgissement de l’Être ne peut s’accompagner que d’un désespoir intégral et glaçant, d’une droite pour laquelle il n’y a pas de rédemption possible, et dont la parousie ne peut s’imaginer que comme une explosion vitaliste sans retour, un festival au lance-flammes…

Montherlant, lui, avec son beau style, ses gros tirages d’antan et ses postures agaçantes, était en fait un homme du passé. L’aboutissement plutôt que le commencement de quelque chose. Tout sonne un peu vieillot chez lui et surtout son style, un peu irréel, encore intéressant, parfois saisissant ou touchant, mais si loin, si loin… Montherlant héros d’une droite faussement moderne, qui se fait un film sur l’Ancien Régime, qui se prend le chou sur des arguties catholiques proprement inintelligibles aujourd’hui pour le Français moyen, ou qui ronchonne encore sur la perte de l’Algérie Française.

Montherlant qui a aussi sûrement agi pour la décrédibilisation de l’écrivain en tant qu’artiste et intellectuel utile et légitime à droite que Sartre et BHL à gauche, c’est dire !

Céline anticipe notre chaos quotidien, nous file une toolbox stylistique pour nous en sortir. Montherlant nous ouvre son musée, et nous explique que quand même, avant, c’était mieux…

Bukowski révérait Céline, et en fera un quasi-personnage dans son dernier roman.

Montherlant, même Le Figaro n’en parle plus !

Restent les livres, au-delà des hommes et des parcours. Mais combien les lisent encore vraiment, ces deux-là ?

Alain JAMOT

surlering.fr, 27/10/2009.

Repris sur le site montherlant.be

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Par Robert Spieler

Par Robert Spieler  La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.

La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.

Ce jeune homme qui a fait de bonnes études, interrompues par les événements, travaille comme dactylo chez le notaire, s’emploie l’été chez un cultivateur, joue du piano le samedi soir dans les bals. Bref, il n’y a rien à lui reprocher, mais, tout de même, il n’est pas comme tout le monde : on le lui fait savoir. Pourtant, il est communiste, selon l’air du temps, mais à sa façon sans doute.

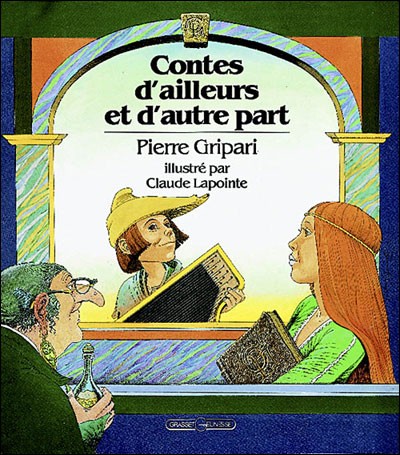

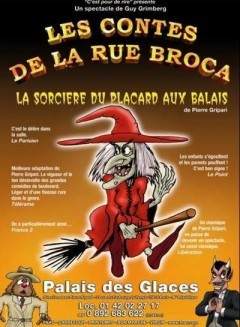

Ce jeune homme qui a fait de bonnes études, interrompues par les événements, travaille comme dactylo chez le notaire, s’emploie l’été chez un cultivateur, joue du piano le samedi soir dans les bals. Bref, il n’y a rien à lui reprocher, mais, tout de même, il n’est pas comme tout le monde : on le lui fait savoir. Pourtant, il est communiste, selon l’air du temps, mais à sa façon sans doute. Lieutenant Tenant est la première pièce jouée, en 1962… Une critique flatteuse de Jean-Jacques Gautier l’avait lancée et un reportage photo dans Paris-Match avait précipité Pierre sous les feux de la rampe (le système a parfois des faiblesses et laisse passer… Il ne peut pas tout contrôler, aussi rigide qu’il soit). Et voici que tout se gâte : après quelques semaines, le producteur trouve que la pièce est trop courte et lui demande d’ajouter une scène. Pierre refuse (on reconnaît là sa propension à être infréquentable !) Il n’a pas de vanité d’auteur, mais beaucoup d’orgueil et ne supportera jamais qu’on touche à ce qu’il écrit. Qu’à cela ne tienne, le producteur fait écrire la scène par un autre… ce que Pierre n’accepte pas, évidemment.

Lieutenant Tenant est la première pièce jouée, en 1962… Une critique flatteuse de Jean-Jacques Gautier l’avait lancée et un reportage photo dans Paris-Match avait précipité Pierre sous les feux de la rampe (le système a parfois des faiblesses et laisse passer… Il ne peut pas tout contrôler, aussi rigide qu’il soit). Et voici que tout se gâte : après quelques semaines, le producteur trouve que la pièce est trop courte et lui demande d’ajouter une scène. Pierre refuse (on reconnaît là sa propension à être infréquentable !) Il n’a pas de vanité d’auteur, mais beaucoup d’orgueil et ne supportera jamais qu’on touche à ce qu’il écrit. Qu’à cela ne tienne, le producteur fait écrire la scène par un autre… ce que Pierre n’accepte pas, évidemment.  Cet état de pauvreté consenti lui donnait une apparence un peu particulière qui le rendait encore infréquentable à une autre échelle : celle des relations sociales. Il allait en sandales, à grandes enjambées, le pantalon attaché avec une ficelle, un «anorak» informe jeté sur les épaules. Le luxe qu’il s’accordait, dès qu’il le pouvait, c’était l’opéra, un lieu où il faisait certainement sensation, mais quant au répertoire il le connaissait certainement mieux que la plupart des spectateurs qu’il y côtoyait.

Cet état de pauvreté consenti lui donnait une apparence un peu particulière qui le rendait encore infréquentable à une autre échelle : celle des relations sociales. Il allait en sandales, à grandes enjambées, le pantalon attaché avec une ficelle, un «anorak» informe jeté sur les épaules. Le luxe qu’il s’accordait, dès qu’il le pouvait, c’était l’opéra, un lieu où il faisait certainement sensation, mais quant au répertoire il le connaissait certainement mieux que la plupart des spectateurs qu’il y côtoyait. Tout cela ne fait pas un gros dossier de presse ! Et quand un journaliste aventureux chronique les Contes, encore aujourd’hui, il ne manque pas de prendre les précautions d’usage, disant que son œuvre pour adultes sent le soufre. Le jour où Jacques Chancel l’invita pour la célèbre émission Radioscopie, en 1979, il fut rappelé à l’ordre par la LICA… Gripari s’était livré à quelque plaisanterie saugrenue sur le racisme !

Tout cela ne fait pas un gros dossier de presse ! Et quand un journaliste aventureux chronique les Contes, encore aujourd’hui, il ne manque pas de prendre les précautions d’usage, disant que son œuvre pour adultes sent le soufre. Le jour où Jacques Chancel l’invita pour la célèbre émission Radioscopie, en 1979, il fut rappelé à l’ordre par la LICA… Gripari s’était livré à quelque plaisanterie saugrenue sur le racisme !

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

J. A. : Drôle de question. Juan Asensio, cher Laurent et, en même temps, personne. Attention, non par goût de l’anonymat, ce nuage malodorant expulsé par tous les lâches de la Toile, puisque mes prénom et nom sont parfaitement visibles sur mon site mais parce que je tente de proposer à tous des textes de qualité qui ne sont point absolument verrouillés par le cadenas du ridicule droit d’auteur. Regardez ainsi, sur les sites de nos personnalités littéraires, les précautions prises pour bien signifier que les textes, souvent minables d’ailleurs, mis à la disposition des lecteurs, ne le sont justement que dans des limites parfaitement établies. Mes textes ne sont protégés par rien puisque, par deux fois regroupés dans des recueils critiques publiés par A contrario et le Rocher, ils proviennent pour l’essentiel de mon travail sur Stalker. Je me moque ainsi, à ma façon, de l’aura de mythologie trouble qui entoure encore la figure de l’auteur même si, je le précise tout de suite, je ne crois pas, comme le pense un Derrida par exemple, que l’auteur soit une horrible réalité qu’il faut à tout prix éliminer. Je conteste simplement cet ignoble cirque dans lequel bien des bouffons, en France, n’ont pas honte d’exhiber (devant quel roi ?) leurs membres difformes, une poignée de journalistes, toujours les mêmes quelle que soit la salle de rédaction, étant désireux de capter un minuscule reflet de la lumière de ces nains pour s’en parer…

J. A. : Drôle de question. Juan Asensio, cher Laurent et, en même temps, personne. Attention, non par goût de l’anonymat, ce nuage malodorant expulsé par tous les lâches de la Toile, puisque mes prénom et nom sont parfaitement visibles sur mon site mais parce que je tente de proposer à tous des textes de qualité qui ne sont point absolument verrouillés par le cadenas du ridicule droit d’auteur. Regardez ainsi, sur les sites de nos personnalités littéraires, les précautions prises pour bien signifier que les textes, souvent minables d’ailleurs, mis à la disposition des lecteurs, ne le sont justement que dans des limites parfaitement établies. Mes textes ne sont protégés par rien puisque, par deux fois regroupés dans des recueils critiques publiés par A contrario et le Rocher, ils proviennent pour l’essentiel de mon travail sur Stalker. Je me moque ainsi, à ma façon, de l’aura de mythologie trouble qui entoure encore la figure de l’auteur même si, je le précise tout de suite, je ne crois pas, comme le pense un Derrida par exemple, que l’auteur soit une horrible réalité qu’il faut à tout prix éliminer. Je conteste simplement cet ignoble cirque dans lequel bien des bouffons, en France, n’ont pas honte d’exhiber (devant quel roi ?) leurs membres difformes, une poignée de journalistes, toujours les mêmes quelle que soit la salle de rédaction, étant désireux de capter un minuscule reflet de la lumière de ces nains pour s’en parer…

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil,

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil,

Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).

Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).  Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura». Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare». Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.

Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.